【取材】.Pro(ドットプロ) | 現役エンジニアの指導が好評!コミュニケーション力も鍛えられる対面型のプログラミングスクール

本ページはPRが含まれています。

本ページはPRが含まれています。

プロリアは、複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。

プログラミング学習に興味があるものの、「1人で進められるか不安」「オンラインだと、つい発言の機会を逃してしまいそう」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

そんな方には、東京都渋谷区にある通学型のプログラミングスクール「.Pro」(読み・ドットプロ)の受講がおすすめです。「.Pro」は現役のエンジニアから、対面でPythonを中心としたプログラミングを教えてもらえます。授業は土曜日に実施されるので、仕事やプライベートとも両立しやすいスクールです。

今回は、「.Pro」を運営する株式会社D-ingの取締役・三田村さまに、「.Pro」の強みやカリキュラムの内容、講師陣の特徴などに関するお話を伺いました。小学生以上が対象の「.Pro Jr」(読み・ドットプロジュニア)についても触れているので、ぜひ最後までお読みください。

目次を取得中...

コミュニケーション重視のプログラミング学習

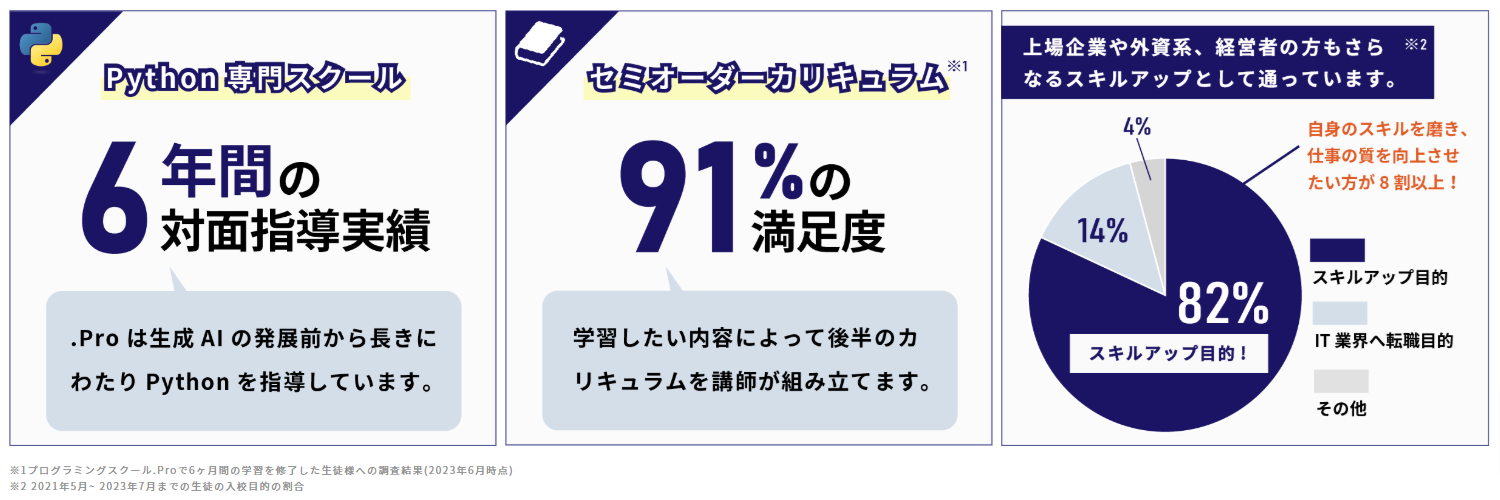

当スクールは、「未経験からPythonエンジニアを目指す」ところからスタートしました。開校から6年以上、対面講義でのPython学習を続けています。

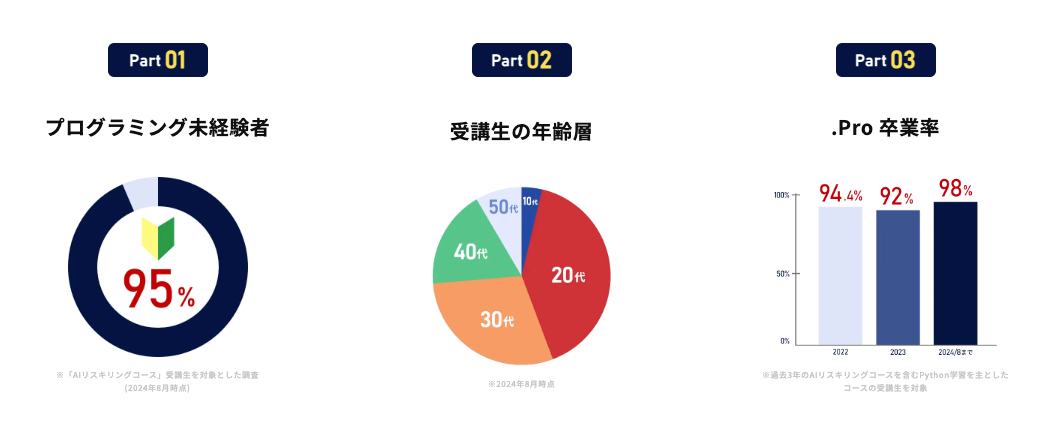

基礎から応用、実務的な内容までを網羅したカリキュラムで、受講生の約8割がプログラミングの知識がない状態で学習をスタートしています。

オンラインを採用するスクールが多いなかで、対面講義を続けてきた理由を聞かせください。

コミュニケーションを密にし、講師との信頼関係を築いてもらいたいからです。

正直なところ、どこのプログラミングスクールを選んでも、カリキュラム自体にはそれほど差がないと思っています。

むしろ現場で問われるのは、コードの書き方やツールの使い方といった実務的なスキルです。実務的なスキルは参考書や動画で学べるものではなく、講師と直接話をしたり、実装しながら身についていくんですよね。

そのため、当スクールは講師が指導して生徒が聞く「講義型」ではなく、自主学習を講師がサポートする「自習型」を採用しています。生徒1人ひとりのペースに合わせて進められるので、独学のプログラミング学習にありがちな「エラーを解決できない」状況を回避できます。

他のスクールとは異なる強みがあれば、ぜひ教えてください。

大きく4つあります。

- 受講生と講師陣の距離が近いこと

- コミュニケーション力が鍛えられること

- 生成AIを活用して基礎学習の効率化を図っていること

- 成果物の作成を通して柔軟な学習ができること

です。

では、まず受講生と講師の関係性について教えてください。

1つ目の強みは、現役エンジニアとして活躍する講師陣の人柄です。

受講生からは「講師とコミュニケーションを取りながら、学習できるのが心強い」と、講師のスキルを評価する声が寄せられています。

プログラミング指導に情熱を持っている講師たちで、平日のオンライン対応では遅い時間までZoomで個別相談に乗っている姿も見かけますね。受講生と講師陣の距離が近いのは、当スクールの強みだと思っています。

それは心強いですね!次に、コミュニケーション力について教えてください。

2つ目の強みは、プログラミングを学びながら、コミュニケーション力が鍛えられる点です。

コミュニケーション力は、就職・転職のシーンでも重視されるスキルです。過去には、あまり会話が得意ではなかった方が当スクールに通ってコミュニケーションに自信をつけ、転職を成功させたケースもあります。

コミュニケーション力はエンジニア職の現場でも重宝されるスキルですよね。続いて、生成AIの活用について教えてください。

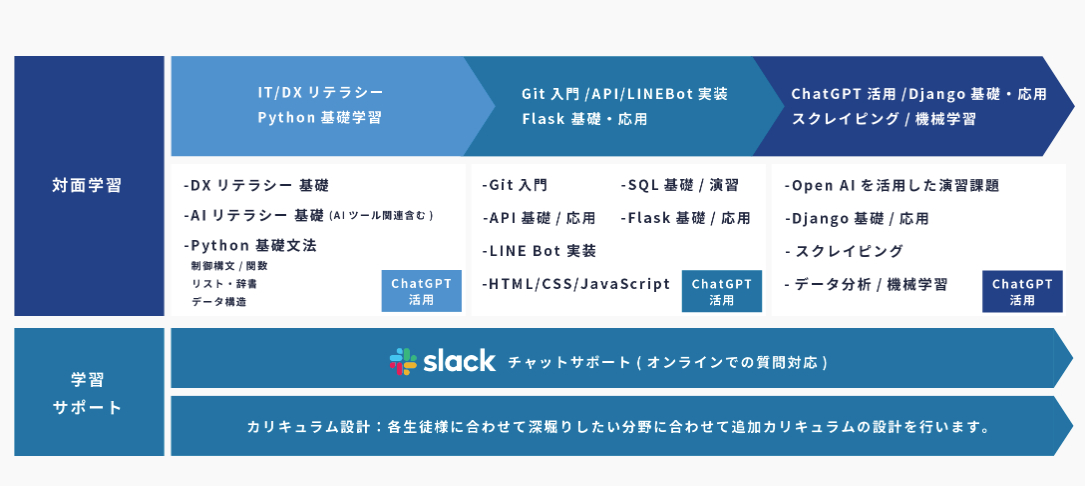

3つ目の強みは、基礎学習の際に生成AIを活用し、学習の効率化を図っている点です。

当スクールのカリキュラムは前半で基礎を学び、後半で制作物に挑戦する流れです。制作物に取り組む時間をたっぷりと確保するために、前半部分で生成AIを使って学習スピードを上げています。

正直なところ、Pythonに限らずプログラミングの基礎学習は生成AIで対応できる部分もあるんですね。ただ、生成AIに頼っていると根本の部分が理解できず、開発においての柔軟性やイレギュラーへの対応ができない方も多いと思います。

当スクールは、実際に要件定義からの開発経験を積み、エラーが起こった場合には講師とともに解消していくことが可能です。トライアンドエラーを繰り返しながら学習を進める流れは実務経験に近く、学習の中に生成AIを取り入れることで、学習の加速化や業務効率化の考えも身につくと思っています。

柔軟な学習ができるという点について、具体的に教えてください。

4つ目の強みは、制作物の作成を通じて「柔軟な学習」ができる点です。

基本のカリキュラムはありますが、受講生の希望に合わせて変更が可能です。

具体的には、まず入校時に記載していただく「エントリーシート」を講師に共有します。現在の仕事や学びたい内容、卒業後のキャリアプランなどが書かれたエントリーシートを見て、講師は受講生に合った制作のカリキュラムをセミオーダーで組んでいきます。

実際、卒業後に「制作物が社内で評価され、社内ツールとして導入されました!」と、お礼の連絡をいただいたこともありますよ。

講師と生徒の信頼関係を築くために、大切にしていることは何ですか?

特に大切にしているのは、雑談ですね。

講義中、長いときだと20~30分ほど話している姿も見かけます。転職や起業などの経験がある講師は、就職相談にも体験に基づくアドバイスをしていますね。

就職相談以外だと、どのような話題がありますか?

最近だと、生成AIの話題が多いですね。

講師が現役のエンジニアなので、「非エンジニアがどのように生成AIを活用していくのか」といった現場ならではの情報に触れられます。カリキュラムの枠にとどまらず、プログラミングに関する話ができるアットホームな環境です。

講師陣がカリキュラムを作成!土曜日に3部制で実施

カリキュラムには、どのような特徴がありますか?

大きな特徴は、生徒に直接指導している講師陣が作成したカリキュラムを使用することです。大規模なスクールさんだと、運営側が作成したカリキュラムを使って講師が教えるケースが多いと感じています。

一方、当スクールはカリキュラムの作成者と指導者が同じなので、生徒の反応を見ながらより分かりやすい内容に改善できるんです。受講生の声を取り入れてブラッシュアップし続けているので、「カリキュラムの質が高い」とのお声もいただいています。

自習型の授業について、詳しく教えてください。

簡単に説明すると、塾の自習室に講師が常にいるイメージです。

具体的には、最大で15名の受講生(1クラス)に、約3名の講師がつきます。手厚くサポートできるよう、1人の講師が3〜5名の受講生を担当するようにしています。

どのようなコースがありますか?

現在は「AIリスキングコース」が中心で、4ヶ月・5ヶ月・6ヶ月から好きな期間を選べます。受講回数と料金が違うだけで、カリキュラムの内容に差はありません。

選ぶコースは目的によって異なりますが、初心者の方からは6ヶ月、明確な目的を持って学習される方だと4ヶ月を選ぶケースも多いですね。

思ったように学習が進まない場合、延長は可能ですか?

はい。プランごとに料金は異なりますが、1ヶ月単位での延長が可能です。

4ヶ月コースで7万4,800円、5ヶ月コースで6万9,800円、6ヶ月コースだと4万5,000円(全て1ヶ月あたり)の延長料金がかかります。

授業の曜日や時間帯は決まっていますか?

いずれのコースも土曜日に実施し、1部(10:00〜13:00)・2部(14:00〜17:00)・3部(15:30〜18:30)から好きな時間帯を選んでいただきます。

仕事と学習の両立は難しいため、仕事が休みの土曜日に無理なく学習してもらいたいと思っています。

基本的には、入校時に決めた時間帯で卒業に向かう決まりです。ただ、仕事や体調不良などで時間帯を変更したい場合は、前日までの相談で対応しています。

欠席した場合、振替は可能ですか?

結婚式・お葬式などの冠婚葬祭以外で欠席する際、基本的に振替はありません。

イレギュラーな事態(コロナ禍など)が起きた場合には、可能な範囲で卒業を1週遅らせるといった対応を検討します。

最短4ヶ月でPythonに関する基礎・応用・制作・発表を体験

入校後には、どのような流れで学習が進んでいきますか?

いずれのコースも前半(4ヶ月コースなら2ヶ月ほど)で基礎・応用を学び、後半では開発に挑戦する流れです。最終日には「制作発表会」と称して、クラス内で制作物を紹介し、講師からフィードバックを受ける機会を設けています。

他の受講生の制作物に触れるのは刺激になり、新たなアイデアにもつながります。受講生同士で触発し合い、スキルアップに活かしてもらいたいです。

基礎・応用では、Python以外の内容も学ぶのでしょうか?

Pythonが中心ですが、GitやSQLなど、プログラムを組む上で必要な知識にも触れていきます。ひと口に「Python」と言っても、「機械学習」と「Webサービスの開発」では必要な知識も異なります。

現在需要が高いのは、機械学習のデータ分析系です。データ分析系は受講生によって方向性が異なるのですが、当スクールの講師陣はプログラミングの知識に長けています。受講生の希望を聞きながら必要な情報を集め、講義に落とし込むことも可能です。

後半の学習内容についても、教えてください。

後半では、プログラミング技術を使った成果物の制作に取り組んでいただきます。当スクールはカリキュラムの習得はもちろん、より実務につながる「制作」に力を入れています。

スクール側から制作物を指定することはなく、受講生の興味がある開発に挑戦できるのが特徴です。講師と相談しながら制作物を決め、要件定義やスケジュール作成といった開発の流れを体験します。

「制作」の具体例を紹介していただけますか?

過去には、気温を感知して電力のムダを省く「電力予測アプリ」を作成した方がいらっしゃいましたね。実際の気温や天気からエアコンにかかる電力を予測して、ピーク電力を抑えるようなアプリの企画・制作に取り組まれていました。

ハイレベルな制作物にも挑戦できるのでしょうか?

もちろんです。ハイレベルな制作物だと、画像解析技術を活用して「くずし字の解析」に取り組む方もいらっしゃいますね。実装には高度な技術が求められますが、当スクールの講師陣はハイレベルな制作にも対応可能です。

期間内で2~3つの開発に挑戦する方から、じっくりと1つの開発に取り組む方まで、学習の進め方にも受講生の個性が表れます。受講生の興味のある開発を「それはまだ難しい」と否定せず、講師が全力でサポートするのが当スクールの特徴です。

大学講師・開発企業の責任者・CTOなど「プログラミングのプロ」が在籍

どのような方々が講師として在籍しているのでしょうか?

20代後半から30代後半、40代といったベテランが揃っています。

約15名(2024年11月時点)の講師のうち、12名以上が6〜7年前の立ち上げ当初から在籍するメンバーです。

当スクールの講師をしながら、大学のPython講師や開発系企業のPM(プロジェクトマネージャー)などをしています。いずれの講師も、エンジニアを経験してからプログラミング分野の第一線で活躍しているのが特徴です。大学・大学院でPythonを学び、起業した会社のCTO(最高技術責任者)をしているメンバーもいますよ。

講師の方々に共通する、プログラミング以外のスキルは何ですか?

講師陣に共通しているのは、「イレギュラーへの対応力」です。

後半の自由制作でも分かるように、当スクールは受講生の思いを大切にしています。

Pythonといっても幅広いので、講師にとっては専門外の分野に興味を持つ受講生もいらっしゃるんですね。あまり詳しくない領域であっても、「どうすれば開発を実現できるか」との視点で、受講生と一緒に調べたり、コミュニケーションを取ったりする姿が見られます。

スキルアップを目的にした30代以上がメイン

受講生の男女比を教えてください。

男性が約6割で、女性が約4割です。

最近は女性の受講生も増えてきていますね。当スクールの寄り添う姿勢と、入校前の面談で丁寧に思いをヒアリングする点が女性から評価されているように感じます。

初心者が8割を超えていると伺いましたが、パソコン操作に不安があっても受講できますか?

もちろんです。パソコン操作に不安がある方には、講師がマンツーマンで指導します。

過去には受講前にパソコンを購入する方もいらっしゃったので、ITリテラシーに自信がない方もお任せください。

エンジニアへの転職が目的で、受講する方が多いのでしょうか?

エンジニアへの転職よりも、非エンジニアとしてプログラミングのスキルを仕事に活かす目的で受講する方が多いですね。マーケターや外資系の金融企業、IT企業、メーカー勤務など、幅広い職種の方が在籍しています。

現在の仕事に満足している上でスキルアップを目指すケースが多く、8割以上が30代の方々ですね。業務に関連して「こんなシステムを開発してみたい」と明確なビジョンを持って入校する方もいらっしゃいます。

エンジニアを希望する方は少ないとのことですが、就職・転職サポートは実施していますか?

ポートフォリオの作成や、提携しているキャリアアドバイザーの面談といったサポートを実施しています。ただ、正直なところ「コミュニケーション力の向上」で転職を成功させている方がほとんどなんですね。

当スクールに通ううちに、コミュニケーション力とともに積極性も身につくのでしょう。自主的に転職活動を進めた結果、転職希望者の8〜9割は大手企業やIT系ベンチャー企業などへの採用を勝ち取っています。講師陣の指導力の高さには、運営側の私たちも本当に感謝しています。

ポートフォリオの作成は、対面でサポートしてもらえるのでしょうか?

はい。後半の「自由制作」の際に、ポートフォリオの作成についてもアドバイスします。

制作物がひとつの実績になるので、「卒業後、どのようにスキルを活かしたいか」などを丁寧にヒアリングします。前半の基礎的なカリキュラムを早めに終わらせて、後半に納得がいく制作に取り組めるようにしているところです。

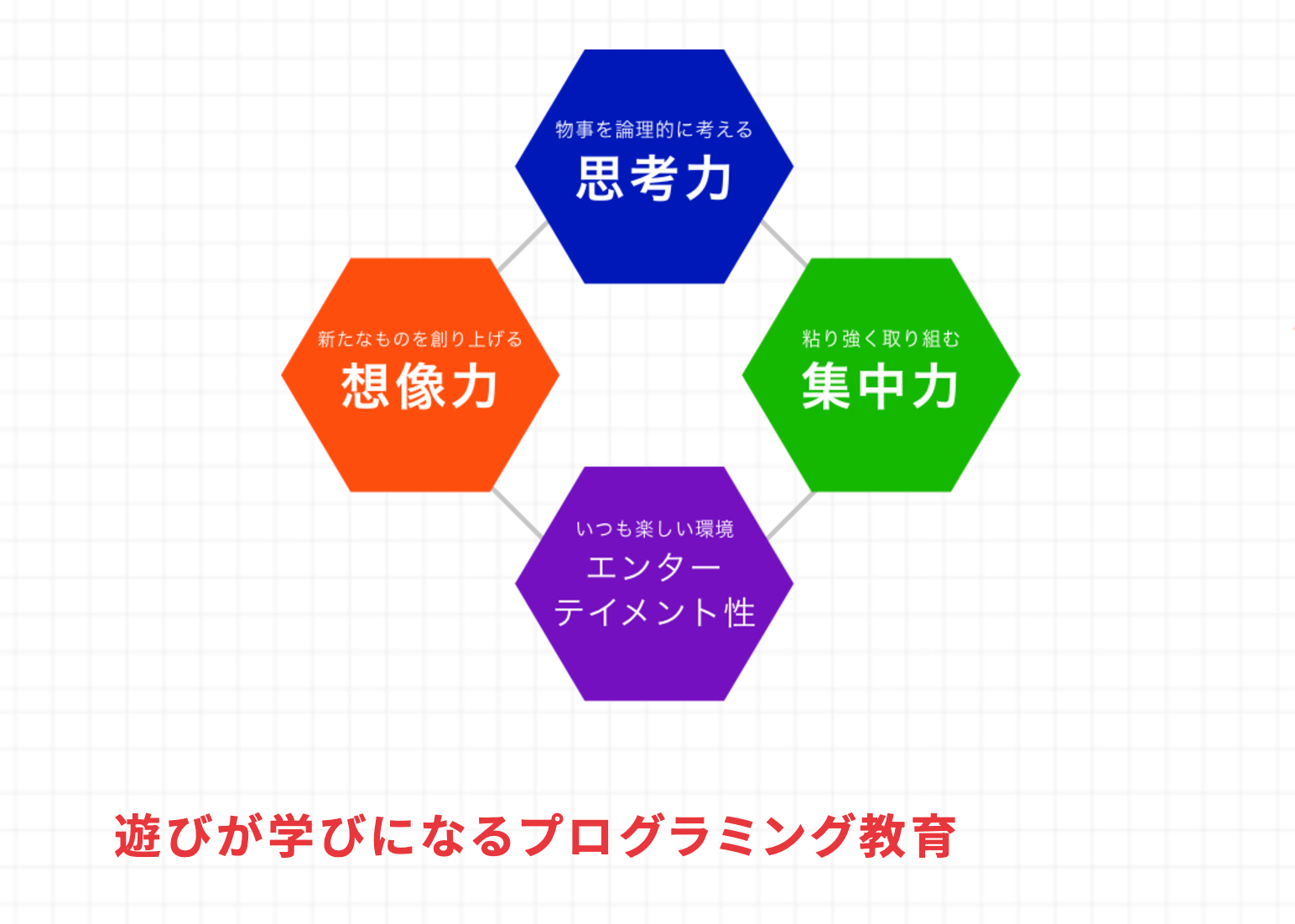

マインクラフトを活用してスクラッチを学べる「.Pro Jr」も人気

「.Pro Jr」の対象年齢を教えてください。

6〜7歳以上となっていますが、未就学児(年長)の受け入れも可能です。

保護者の参観はなく、基本的に送迎のみでお願いしています。全体的に、車で送迎している保護者が多いですね。

Minecraft(マインクラフト)を中心にしているそうですが、学校で使われている「Scratch(スクラッチ)」には対応していますか?

もちろんです。具体的には、Scratch(スクラッチ)にMinecraft(マインクラフト)の要素を組み込んだシステムを使っています。マイクラで遊ぶようなイメージでScratchを学べる上に、学校のプログラミング教育への対応も可能です。

「.Pro Jr」では、どのような講師に教えてもらえるのでしょうか?

大人向けのスクールと同じく、現役のエンジニアが講師を務めます。

2020年度から小学校でのプログラミング教育が必修になった主な目的は、トライアンドエラー(挑戦と失敗)によるプログラミング的思考を育てることです。

そのような背景から、当スクールでは学生のメンターではなく、第一線で活躍するエンジニアに講師をお願いしています。現場経験が豊富なプロから直接、プログラミング教育で重視される「論理的な思考」や「エラーを解決する手立て」などを教えてもらえます。

授業時間はどれぐらいですか?

1回あたりの授業時間は、90分が基本です。

小学校の授業が45分なので、集中力が途切れた場合には「この時間になったら勉強を再開しましょう」と提案し、マイクラで遊んでもらっています。

もともとマイクラが好きで通っているお子さんが多いため、良い意味での気分転換になっているようです。メリハリをつけて学習を進めるので、楽しく通っていただけると思います。

制作物を披露する発表会はありますか?

発表会はありませんが、母体であるデジタネのコミュニティ内での「プログラミングコンテスト」に参加しています。投稿した制作物をデジタネが審査し、クオリティの高さを認められた場合には表彰されるんです。

コンテスト以外にも、デジタネを使っているプログラミング教室の子どもたちとの交流が可能です。システム上に制作物を投稿すると「いいね」をつけてもらえるケースも多く、子どもたちの自信になっているようです。

プログラミング検定はありますか?

もちろんです。年に1回のペースで、(株)サーティファイが運営する「ジュニア・プログラミング検定(スクラッチ部門)」を受験できます。検定は当スクールで実施され、2020年度からは一部の私立中学で合格者への入試優遇も始まっています。

4級・3級・2級・1級とレベルアップしていくので、目標を持ったプログラミング学習が可能です。

セミオーダーのプログラミング学習を講師が後押し

最後に、「.Pro」の受講を検討している方々に向けたメッセージをお願いします。

当スクールの強みは、カリキュラムの柔軟性や受講生に寄り添う姿勢です。講師陣が現役のエンジニアなので、最新の生成AI周りについても学習できます。また、対面型かつ自習形式の授業で講師と話す機会も多く、通ううちに現場で使えるコミュニケーション力が鍛えられます。

コミュニケーション力は就職にも必須なため、高校生・大学生にもぜひお越しいただきたいと思っています。講師との距離が近い「現場のような環境」でプログラミングを学習したい方は、ぜひ無料相談を受けてみてください。

「.Pro」はどのようなスクールなのか、教えてください。