【取材】キッズプログラミングスクール8×9(ハック) | 講師がオーバースペック過ぎる!?子ども向けプログラミングスクール

本ページはPRが含まれています。

本ページはPRが含まれています。

プロリアは、複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。

「プログラミング」は、これからの時代を生き抜くための必須スキル。 論理的思考力や問題解決能力を育み、子どもたちの可能性を大きく広げてくれます。

しかし、どのようなスクールを選べばいいか迷ってしまいますよね?

そこでおすすめしたいのが、「キッズプログラミングスクール8×9(ハック)」です。「8×9(ハック)」では現役エンジニアが丁寧に指導し、子どもたちが「自ら考え、創造する力」を育むことを大切にしています。

独自教材を使ったゲーム感覚のレッスンで、子どもたちは楽しみながらプログラミングを習得!少人数制で、一人ひとりに合わせた丁寧な指導も魅力です。プログラミングスキルを身につけるだけでなく、 「考える力」「創造する力」「成功体験」も育めます。

今回は、未来を担う子どもたちのために、最高の学びの場を提供する株式会社ハック代表の森田康太郎さまにお話を伺いました。ほかのスクールにはない、贅沢な教育環境についても触れているので、ぜひ最後までお読みください。

目次を取得中...

講師が現役エンジニアだからこそ可能なオリジナルの教材開発

「8×9(ハック)」は、現役エンジニアが講師を務めている子ども向けプログラミングスクールです。神戸を中心に姫路・大阪・東京を含め現在6校を展開しています。

小学1年生から高校生までを対象としており、Scratch(スクラッチ)などのビジュアルプログラミングから始めて、本格的なプログラミングができるところまでカリキュラムを用意しています。

学習の流れを教えてください。

小学校低学年や初心者の方は、Scratch(スクラッチ)などのビジュアルプログラミングから始めています。ただ、ほかのスクールと違うのは、タブレットではなくパソコンを使うことです。最初からタイピングでローマ字入力にもチャレンジします。パソコンは、教室にあるものを利用していただいています。

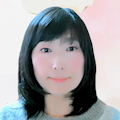

初級から中級へ進むときに、ビジュアルプログラミングからテキストプログラミングへの移行がひとつの壁ですが、スムーズに進むよう、オリジナル教材を開発しています。

コースは全部で6つありますが、学年は関係ありませんか?

プログラミング未経験者は、初級Ⅰからスタートです。

初級は、主にビジュアルプログラミングを使用してプログラムの基礎とモノづくりの楽しさを育めるコースです。

タイピングの練習も進めていきます。初級Ⅱでは、Ⅰで学んだことをもとに作品作りや発表などのアウトプットを中心としています。コースと学年は関係ありません。しっかり学習内容が身についたら次のコースに進みます。

中級になるとJavaScriptのような本格的なプログラミングに移っていくようですね。

中級では、ビジュアルプログラミングからステップアップしテキストプログラミングでも正しいプログラムが作れるように取り組んでいます。

中級Ⅱ以上では、プロのエンジニアが実際に使用している開発ツールを使用します。おもにゲームやアプリ製作など実践的なアウトプットが中心です。

教材は「8×9(ハック)」オリジナルとのことですが、講師の皆さまが教材開発をしているのでしょうか?

教材開発は、講師が中心となり弊社独自でおこなっています。また、すぐに改善&アップデートできるのも弊社の強みです。教室で使ってみて「わかりにくい」「使いづらい」と思ったら、子どもたちの意見も参考にして、講師がすぐに修正するといった感じです。

すぐに改善できる理由は、先生たちの意見をNotion(ナレッジ共有ツール)やDiscord(チャットツール)で共有しており、即座に対応できる体制にしているからです。また、カリキュラム改善の定例会議を毎月行い、常にブラッシュアップしています。

講師陣のプロフィールを見ると、プログラミング歴20年・30年といったベテランの方ばかりです。

218万ダウンロードされたAndroidアプリ開発者や教育委員会の有識者、職業訓練校の講師など、そうそうたる経歴を持つ講師陣が直接教えるというのが「8×9(ハック)」の強みです。

これは、私自身がエンジニアだったことにも関係しています。仕事仲間やエンジニアコミュニティのなかから「子どもたちにコンピュータ・プログラミングの楽しさを伝えたい」といった私たちの想いに賛同してくれた方々が集まってくれました。

現役エンジニアから教えてもらえるのは魅力的です。

当スクールの講師は、プログラミング歴30年以上の方も珍しくなく、現在も活躍されている方ばかりです。これだけの経歴を持つ講師が複数在籍し、業界のリアルタイムの話を直接聞けるスクールは、多くはないはずです。

子どもたちが楽しく学べる工夫がいっぱい!コンテストの受賞実績も多数

子どもたちの学習意欲を高める工夫として、どのような取り組みをしていますか?

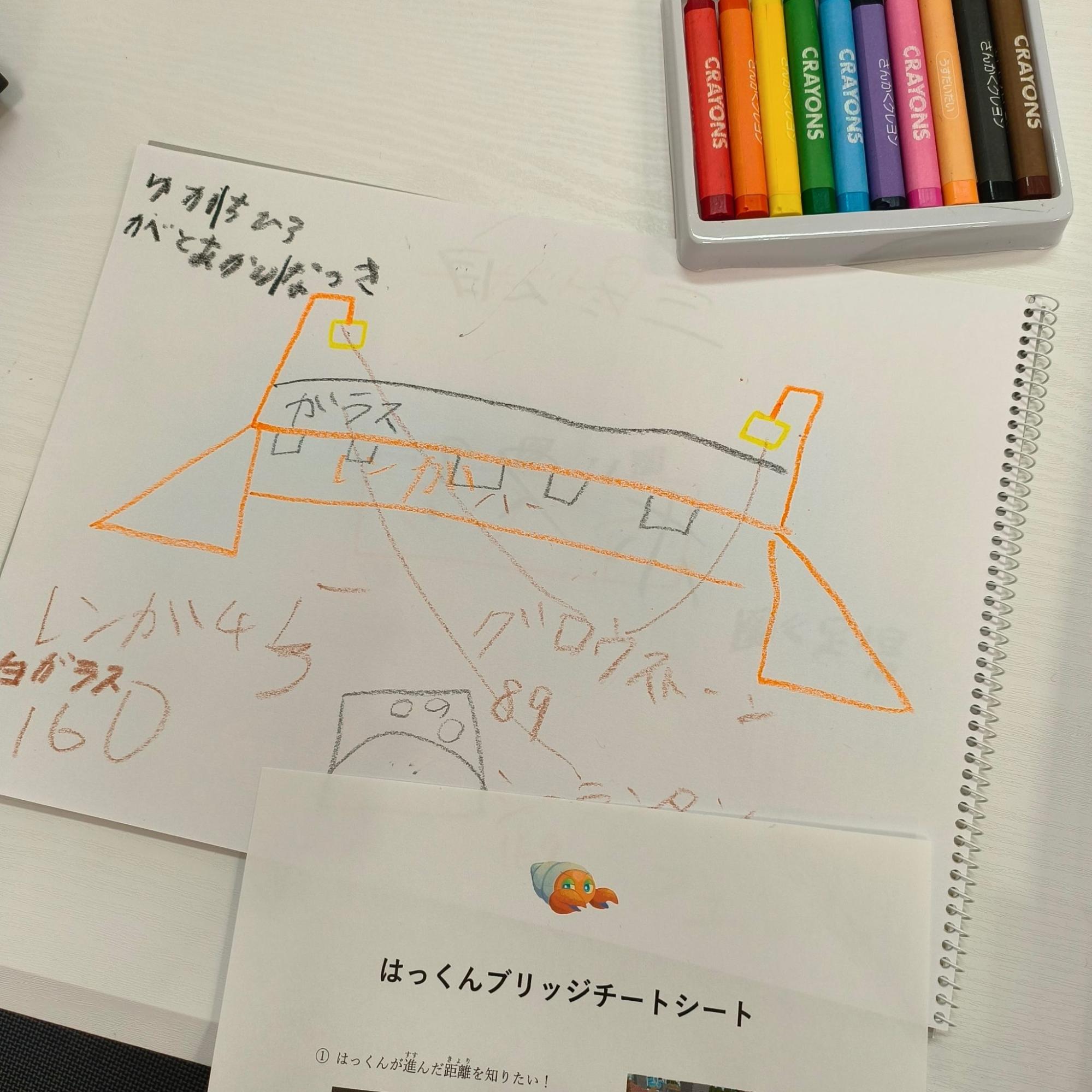

先ほどもお伝えしましたが、楽しみながらプログラミングに取り組めるようマインクラフト®をベースにしたオリジナル教材を開発しています。毎月各校の代表講師が集まり、来月の教材をレビューし合ったり、指導ノウハウを共有したりなど、常にブラッシュアップしているため飽きがありません。

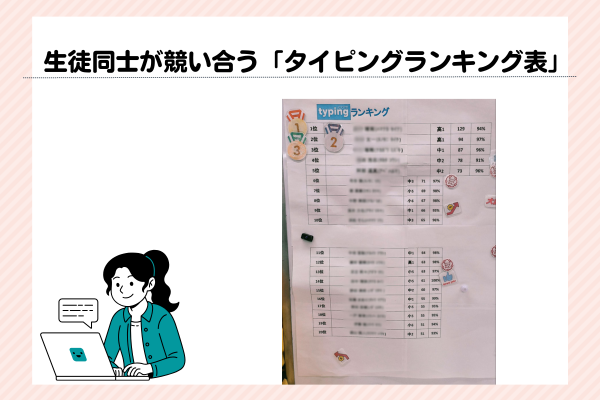

また、モチベーションを高く維持できるような工夫として、学習にゲーミフィケーション要素を取り入れています。タイピングのランキングでタイムを競ったりクイズ大会を開催したりなど、楽しんでいるうちに自然に上達できるような機会が盛りだくさんです。

子どもたちの自主性を大切にされているのが伝わってきます。

形だけの宿題や補習は課しておらず、本人のモチベーションを最優先で考えています。

これからの時代、コンピュータ・プログラミング・ITスキルは、子どもたちが大人になったときに必須のスキルと言えます。習い事がきっかけで、苦手意識がついてプログラミングが嫌いになってしまうともったいないですから。

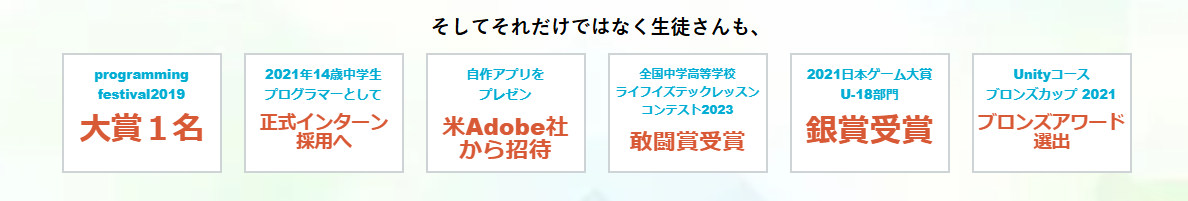

コンテストやコンペの受賞歴も華々しいですね!

コンペで大賞を取ったり、中学生でIT企業のインターンに選ばれたり、アメリカのIT企業にプレゼンのために招待されたりと多くの実績があります。

ただ、コンテストなどさまざまな機会が提供されていますが、「やる」「やらない」は子どもたちの自主性に任せています。「こんなのあるけどやってみる?」と紹介したうえで、本人が挑戦したい場合はサポートを惜しみません。

どのようなサポートでしょうか。

レッスン前後の時間で質問に応えたり、プレゼンテーションのアドバイスをしたりなどですね。

ただし答えは教えません。自分で考えて、創意工夫することに意味があるため、アプローチの仕方を教える程度にとどめています。大人が作ったもので賞を取っても仕方がないので。

地域とのコラボプロジェクトにも積極的ですよね。

これまでの実績が認められ、総務省の地域ICTクラブ普及推進事業や、丹波市教育委員会のプログラミング教育プロジェクトに協力しました。

さらに、神戸市立青少年科学館のプログラミング教材の監修も行っています。神戸のOSシネマズ様との共同プロジェクトで、自由研究を映画館で発表といった取り組みも「8×9(ハック)」だからこそ実現したと思っています。

「8×9(ハック)」という名に込めた想いとは?「自分の子どもを通わせたいスクール」がコンセプト

「8×9(ハック)」という名前に込められた想いをお聞かせください。

もともと英語の「ハッカー(hacker)」には「斧ひとつで優れた家具を作る能力のある職人」という意味があるそうです。ありあわせの物で問題を解決できる人といった感じでしょうか。

それが転じて、コンピュータの世界では”広範な知識と高度な技術を持ち、その能力により技術的な課題を解決する人”のことをハッカーと呼んでいます。

私達は豊かな知識と経験を持ち、既存の問題点を解決できるお子様(ハッカー)を育成していきたいといった思いから、ハック=8×9という名にしました。

「8×9(ハック)」は創業して約10年ですが、プログラミングスクールの先駆け的な存在ですね。

「8×9(ハック)」の創業は2015年、設立は2016年です。当時は、文部科学省がプログラミング教育を必修化するといった話が出る前で、プログラミング教育自体は今ほどメジャーではありませんでした。

また、プログラミングを本格的に学べるスクールも、ほとんどなかったと記憶しています。それが、小学校で2020年にプログラミング教育が必修化され、続いて2021年中学校、2022年高校と、順次必修化されました。それに伴い、プログラミングスクール自体の認知も広がってきました。

当時は、プログラミング教育がメジャーではなかったなか、どのような思いで始められたのでしょうか?

私は、もともと大手英会話学校のシステムエンジニアだったのですが、そのスキルをもとに独立できました。その後も、コンピューターやプログラミングのおかげで、いろいろなことを実現できたと思っています。

そこで、自分の子どもを含め、これから未来を担う子どもたちにコンピューターやプログラミングの楽しさを知ってもらい、自分の力にして欲しいと漠然と考えていたのです。また、プログラミングに興味を持った子どもたちのサードプレイスを作りたいといった気持ちもありました。

森田さんのお子さんも「8×9(ハック)」でプログラミングを学んでいるそうですね。

もともと「自分の子どもを通わせたいスクール」をつくりたいという気持ちがスタートでした。

おかげで、我が子はもちろんのこと、講師やスタッフの子どもさんも「8×9(ハック)」で学んでますよ。また、小学生の時に生徒だった子が大学生になって、アシスタントとしてアルバイトに来てくれているのは嬉しい連鎖ですね。

通常レッスンとは別枠の2対1の手厚い体験会

体験会について教えてください。

通常レッスンとは別枠で、2名までを定員として現役エンジニアが対応しています。体験では、弊社が開発した独自教材「8x9Craft(ハッククラフト)」を使用します。実際のレッスンと同じものが体験できるので、楽しく学べるかを判断しやすいでしょう。

レッスン中は、保護者の方にも同席していただきレッスン内容を一緒に体験していただきます。

体験会で心がけていることは?

他社との比較をしている保護者の方も多いので、納得いただけるよう質疑応答でしっかりお答えできるようにしています。

お子さんに対しては、エンジニアにならなくてもITを学ぶことは楽しいことだよと伝えるようにしています。プログラミング=楽しいという素地を作ってあげたいですね。

受講を検討している方に、最後に一言お願いします!

「8×9(ハック)」の講師は、「ゲームが作りたくてプログラミングを始めた」「楽しいから続けられた」「それが仕事になった」という方が集まっています。

同じように子どもたちの「好き」を伸ばすことで、世界や可能性を引き出してあげられたらいいと思っています。ただの習い事ではなく、プログラミングが好きなお子さんが集えて、情報交換できる場所としても利用していただけると嬉しいです。

「8×9(ハック)」の魅力や特徴について教えてください。