【取材】STEM Academy Kids(ステムアカデミーキッズ) | 子どもたちの「やってみたい」を引き出す!ゲームを軸に「活用力」を育むプログラミング教室

本ページはPRが含まれています。

本ページはPRが含まれています。

プロリアは、複数企業と提携し当サイトを経由してサービスの申込が行われた際は、提携企業から対価を受け取ることがあります。ただしランキングや評価に関して、有償無償問わず影響を及ぼすものではございません。

「ゲームが好きな子どもに、プログラミングを習わせたい」「コンテストや、資格取得に強いプログラミング教室を希望している」という保護者の方には、「ステムアカデミーキッズ」がおすすめです。

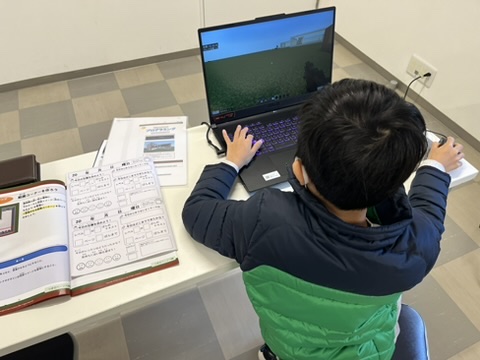

「教育とエンタメの融合」をコンセプトに掲げる「ステムアカデミーキッズ」は、ゲーム制作やMinecraft(マインクラフト)を通してお子さんのプログラミングスキルを育みます。楽しい要素を取り入れつつ、自由制作やコンテスト、資格取得といった「チャレンジ」の機会も豊富です。

代表の山本 善弘さまに取材し、「ステムアカデミーキッズ」の特徴やカリキュラムの内容などについて詳しく伺いました。

目次を取得中...

検定の合格率100パーセント!Minecraft(マインクラフト)はNintendo Switchにも対応

私が在籍していた前職のIT会社の新規事業として、2018年ごろから体験会を開始しました。現在は東京都や神奈川県、埼玉県、千葉県に合計で40以上の教室を構えています。

「ステムアカデミーキッズ」の強みを教えていただけますか?

大きく2つあります。

- 子どもの意欲をくすぐる仕掛け

- 資格取得を見据えたカリキュラム

です。

順番に詳しく伺います。「子どもたちの意欲をくすぐる仕掛け」とは、どのようなものでしょうか?

子どもたちが好きな要素を取り入れ、「おもしろそう!」「やってみたい!」と思ってもらえるようにしています。

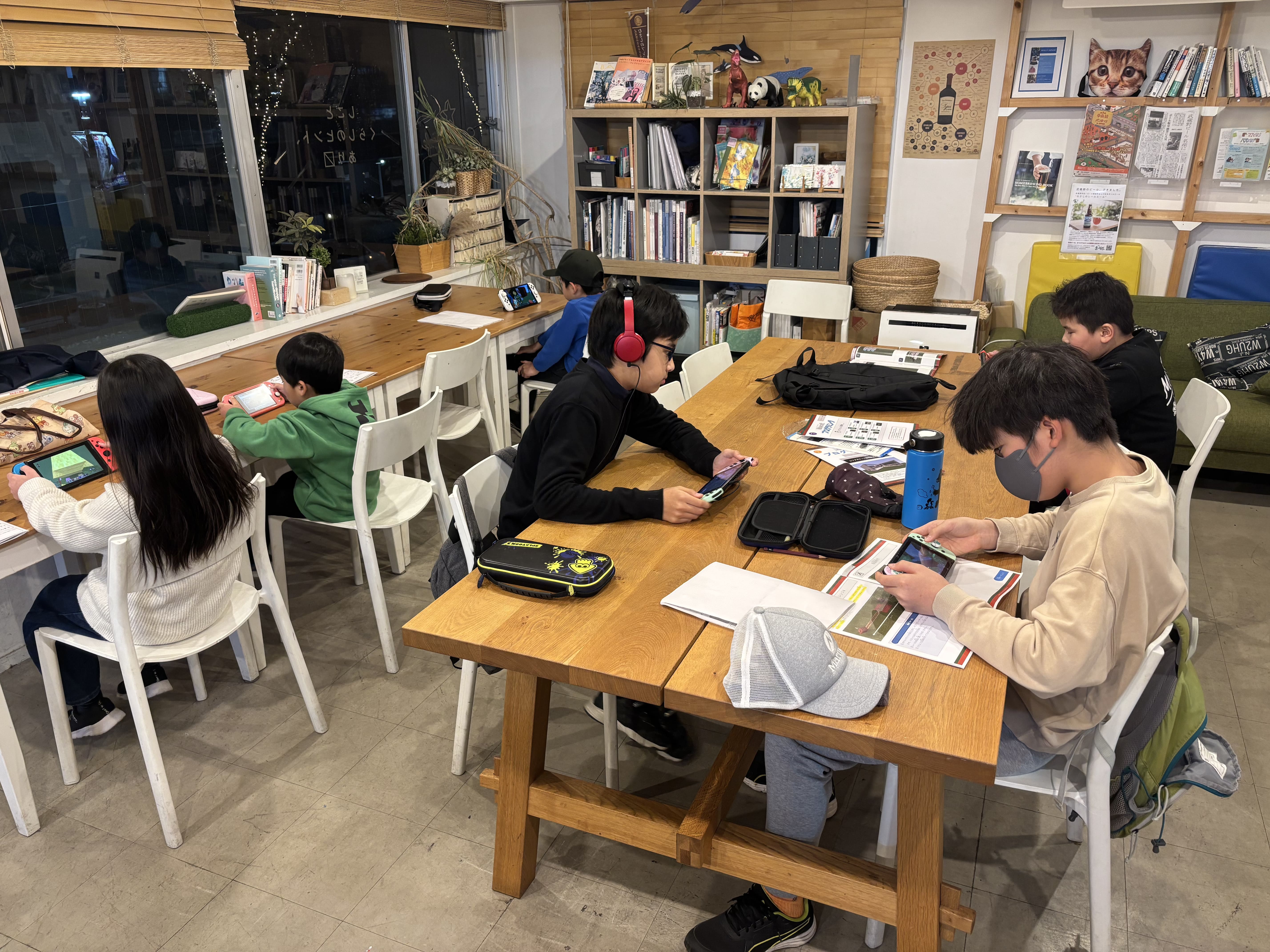

例えば、無料体験レッスンの「Minecraft(マインクラフト)」では、ゲーム機器のNintendo Switchが使用できます。

さらに、中級からはMakecode(マインクラフトeducation edition に標準装備されているビジュアルコーディング言語)に進むタイミングでパソコンを準備する方もいらっしゃいます。個人差がありますが、1年ほどで初級から中級に進むケースが多いです。

自宅にあるNintendo Switchで始められると、費用の負担が少なく済みますね。2つ目の「資格取得を見据えたカリキュラム」についても、詳しく教えていただけますか?

当教室オリジナルのカリキュラムは、テキストを進めるだけで着実にプログラミングスキルを鍛えられるのが特徴です。

コースごとに初級・中級・上級があり、ゲームプログラミングコースでは中級をクリアするとサーティファイ株式会社が実施する「ジュニア・プログラミング検定」のGold(1級)に合格するレベルの力を身につけられると自負しています。

ジュニア・プログラミング検定」を受験したお子さんの合格率を教えてください

合格率は今のところ100パーセントです。

さきほどお伝えしたようにテキストを進めるだけでも合格を目指せますが、試験日の午前中には「検定コース(有料)」も実施していますので、確実に合格したい方におすすめです。

マインクラフトコースが人気!中級以降はパソコン操作も学べる

入校後には、どのようなコースを選べるのでしょうか?

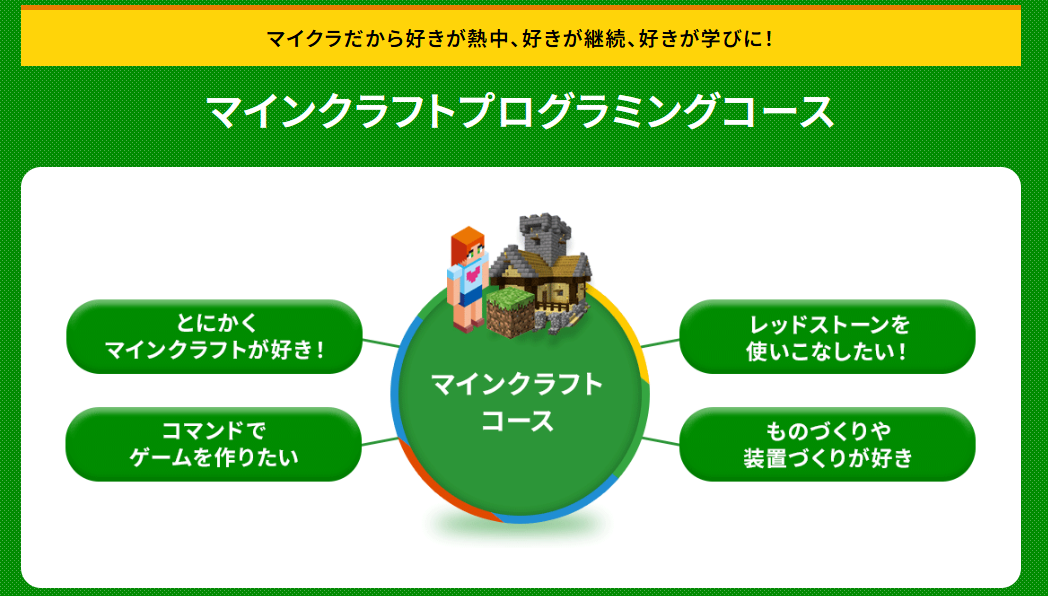

2つのコースを用意しており、「ゲームプログラミングコース」か「マインクラフトコース」を選べます。

最近やはり人気なのは、「マインクラフトコース」ですね。「レッドストーン回路(初級)」「MakeCode(メイクコード・中級)」「コマンド(上級)」とステップバイステップで着実に力をつけてもらえます。

「レッドストーン回路」は、どのようなツールですか?

「レッドストーン」と呼ばれるマイクラ内のアイテムを操作し、回路を作る仕組みです。

他スクール様では「Minecraft(マインクラフト)」をレッスンで使用する場合「Make code」を中心としたビジュアル言語からはじめるをケースが多いですが、当教室ではプログラミング的思考・論理的思考のベースを作るため、また、こどもたちがとっつきやすい「レッドストーン回路」を導入しています。

「MakeCode(メイクコード・中級)」「コマンド(上級)」についても、教えていただけますか?

「MakeCode(メイクコード)」はブロック型のプログラミング言語を使い、「Minecraft(マインクラフト)」の世界を創るツールです。「コマンド」では直接英語を入力し、ゲームの環境やキャラクターの動作などをカスタマイズできます。

「ゲームプログラミングコース」では、どのような言語を学べますか?

初級では文字を使わない「Viscuit(ビスケット)」、中級ではビジュアル言語の「Scratch(スクラッチ)」を学びます。

上級では「Roblox(ロブロックス)」を使い、直接英語を入力して3Dゲームやアニメーション制作に挑戦します。

コースの途中変更は可能ですか?

可能です。

例えば「マインクラフト」の初級で「レッドストーン回路」に触れた後、「ゲームプログラミングコース」の中級で「Scratch(スクラッチ)」を学ぶケースもあります。お子さんの興味に合わせて、自由にコースを選択していただけます。

パソコン操作を学ぶ機会はありますか?

もちろんです。マインクラフトコースの初級はSwitch(スイッチ)・タブレットに対応していますが、中級以降はパソコン使用を推奨しています。

「ゲームプログラミングコース」では、初級はタブレット、中級以降はマイクラコースと同じくパソコンの利用を推奨しています。

「Viscuit(ビスケット)」「Scratch(スクラッチ)」はタブレット・パソコンのレンタルも可能です。必要に応じてキーボードやマウスの操作もレクチャーするので、初心者の方もお気軽にご相談ください。

上級をクリアしたお子さんには、どのような選択肢がありますか?

姉妹校の、「TECH英会話」に挑戦していただきたいです。

マインクラフトを進めながら、バイリンガルの講師と英語で会話をするレッスンです。授業は全てオンラインで実施するため、送迎も必要ありません。

なぜ、「TECH英会話」をスタートしたのでしょうか?

私の娘が英語嫌いだったからです。英会話教室に通ってもらおうと思ったんですが、“絶対に嫌だ”と(笑)。ただ、マイクラは好きでした。“マイクラで英語できるけど、やってみる?”と聞いたら、5秒考えて“やる”と答えました。

外国人の知り合いの先生にお願いして一度やってみたんですが、なんと驚くことに“もっとやりたい!”と言ってきたんです。これは英語を学ばせたい保護者様、英語を楽しく学びたいこどもたちにはとてもいいのでは、、、、と思い事業化しました。

レッスンでは、プログラミングパズル・テキスト学習・制作を体験

レッスンは講義型・自習型のどちらで実施されますか?

「自習型」です。レッスンの最初に「今日はここまで進める」といった目標を決め、それぞれのペースでテキストの課題に取り組みます。全コースに「eラーニング(24時間)」が含まれているため、目標に到達しなかった場合にはオンラインでの自宅学習も可能です。

子どもたちの学習を7〜10名の講師が見守り、必要なタイミングでサポートします。ひとつの校舎に約2〜3名の講師が在籍し、ローテーションで指導を担当しています。曜日によって異なりますが、人数が多くなりやすいのは土曜日です。

レッスンの時間はどれぐらいでしょうか?

1回あたり90分です。90分間の流れはこーすによって若干異なりますが15分間のウォーミングアップの後、それぞれの課題を進める流れです。ウォーミングアップでは、当教室オリジナルの「プログラミングパズル」に取り組みます。

「プログラミングパズル」は、宮本哲也著「宮本算数教室の教材『賢くなるパズル』シリーズ」(Gakken)をヒントにしているんです。マスに書かれている条件を満たす数字を入れるゲームを通して、プログラミングの基礎となる「変数」「代入」といった算数・数学の概念を学べます。

ウォーミングアップ後の75分間は、どのような学習をしますか?

前半はテキスト学習、後半には制作の準備に取り組みます。当校では、子どもたちの「読解力」を育てるために、あえて動画は使わずに現時点では紙のテキストを使用しています。

初級・中級・上級ごとに5〜7つのレベルがあり、レベル1をクリアしたらレベル2に進める仕組みです。ひとつのレベルに3〜4つの作品づくりが組み込まれているため、学んだ知識を活用する力を鍛えられます。

後半の内容についても、教えていただけますか?

後半には、「自由制作」や「コンテストの準備」を進めます。各レベルの最後に設けられた自由制作では、学習した理論を使った作品づくりに挑戦します。

自由制作をクリアしないと次のレベルに進めないため、子どもたちは熱心に取り組んでいますね。

なぜ、レベルごとに自由制作を取り入れているのでしょうか?

持てる力を振り絞って、アイデアを出す「思考力」を育むためです。

テキストの内容が分かったからといって、オリジナルの作品を完成できるとは限りません。プログラミングでは理論を応用させる力が大切なので、自力での作品づくりに挑戦してもらっています。

コンテストの準備についても、詳しく教えてください。

当教室では、年に2回のペースでコンテストを実施しています。

教室ごとに「環境に関するゲーム」「家族のためになるゲーム」といったテーマを決め、簡単な設計図を描いてプログラムする「制作」の流れを体験します。

設計図が描けないお子さんには、どのように対応されていますか?

講師が「どんなゲームを作りたい?」「動きはどうする?」と質問し、お子さんのイメージを言語化します。

設計図といっても「このパーツにこんな動きをさせたい」といった構想を書き出す程度なので、お絵描き感覚で取り組めると思いますよ。

コンテストの作品を発表する機会はありますか?

「優秀者」に選ばれたお子さんに、代表として作品を紹介してもらっています。発表を苦痛に感じるケースもあるため、「優秀者に選ばれたけれど、発表してみる?」と確認します。

発表を希望した場合には、講師と一緒に原稿を考え、話す練習をします。もちろん緊張はするでしょうが、人前での発表体験が自信につながるケースも多いです。

難関中学校への合格実績も。小学校2〜3年生の子どもたちにも人気

何歳ぐらいのお子さんが受講できますか?

ひらがなが読めるのであれば、未就学児のお子さんも受講できます。

年齢制限はありませんが、幼稚園の年長ごろから受講するケースが主流ですね。1番多いのは、小学校2〜3年生のお子さんです。

どのような目的で受講されるケースが多いですか?

「子どもに特技を身につけてほしい」と、習い事の一環で受講される方が多いですね。2023年ごろからは、「受験に向け、ジュニア・プログラミング検定を取得したい」など、中学受験を見据えて入校される方もいらっしゃいます。

最近は入学試験に「Minecraft(マインクラフト)」を活用している中学校もあり、「MakeCode(メイクコード)を扱えるようにしたい」と入校するケースも見られます。

中学受験の実績をぜひ教えてください。

当教室のコンテストで優秀賞を取得したお子さんが、慶應義塾中等部に合格しました。

ご本人の努力があっての結果だと思いますが、保護者の方からは「コンテストの優勝がアピールになりました」と言っていただきました。

無理なく続けられる!保護者向けのサポートも充実

レッスンを休んだ場合、振替は認められますか?

はい。欠席した場合には、3ヶ月の範囲で振替が可能です。「いつもは吉祥寺校だけど、近くで用事があるから武蔵境校にしよう」など、スケジュールに合わせて好きな校舎を選んでいただけます。

さらに、公式LINEでの欠席連絡も承っています。私自身が子育て中の父なので、「習い事が続かなかったらどうしよう」との不安は本当によく分かります。振替サービスを活用し、負担を少なくしていただければと思います。

保護者の方が、レッスンに付き添うことは可能ですか?

もちろんです。付き添いはもちろん、スポットでの参観も可能です。

受講生専用のサイトから「閲覧申し込み」をしていただくだけで、レッスン中の様子を自由に見学できます。前日の申し込みも可能なので、お気軽にお申し込みください。

反対に、付き添いや参観が難しい保護者の方には、どのようにしてお子さんの様子を共有していますか?

3ヶ月〜6ヶ月に1回ほどのペースで、15分間のオンライン相談(希望制)を実施しています。講師のほうから、レッスン中に見られたお子さんの成長や、「こうすればもっと伸びる」といったアドバイスなどをお伝えします。

その他に、保護者の方がレッスンの様子を知る方法はありますか?

もちろんです。当教室では、入校のタイミングでお子さん専用の「連絡ノート」を用意しています。

毎回のレッスンに持参してもらう連絡ノートに、講師が大まかなレッスン内容や進捗状況を記載します。質問や相談がある場合には、連絡ノートの「

」に書いていただければ対応します。

保護者の方が、お子さんの進捗状況を確認する方法はありますか?

お子さんのレベルが進んだタイミングで、保護者の方にメールで通知されます。

進みが遅い場合には、eラーニングを活用した自宅学習も可能です。

座学・実務の研修をパスした「教え上手な」講師陣

どのような方々が、講師をされているのでしょうか?

教員を志望する学生や、子育てがひと段落したお母さんなど、「子どもたちの指導」に意欲的な方々が多いです。

研修制度が整っているので、応募時点でのプログラミングスキルはそれほど問いません。それよりも、「子どもたちにプログラミングを分かりやすく教える」コミュニケーション力を重視しています。

採用後の研修では、どのようなことを学ぶのでしょうか?

座学でプログラミングの基礎を学びながら、先輩講師の元で指導に携わってもらいます。座学の合格条件は、初級のテキストをクリアすることです。

さらに、2〜3回の授業を先輩講師と一緒に体験し、慣れてきた段階で独り立ちします。先輩講師が適正もチェックし、「知識と指導力ともに合格」した方だけに子どもたちの指導を任せています。

自分から質問できないお子さんには、どのようなサポートをしていますか?

テキスト・制作に取り組む75分の中で2回、全員の進捗状況を確認する時間(進捗確認)を設けています。

進捗確認では、お子さんと講師がマンツーマンで「テキストのどの辺りを進めているか」「困っていることはないか」などを話します。1対1の場では質問しやすいようで、「ここが分からないです」といった声も聞こえます。

お子さんの「やってみたい!」が、プログラミング学習のはじめどき

「ステムアカデミーキッズ」に興味を持っている保護者の方に向け、メッセージをお願いします。

「何かをやってみたい」と思うタイミングに、遅い・早いはありません。お子さんが興味を持ったタイミングが「はじめどき」だと思うので、ぜひ一度体験レッスン(無料)を受けてみてください。

当教室は療育施設「トリプルハート」と連携しており、発達障がいをお持ちのお子さんへの指導実績もあります。施設長さんからも「プログラミングが子どもたちの自信になっている」と嬉しい言葉をいただいています。

もちろん全員とは言えませんが、お子さんにマッチすると生涯に渡って活かせるスキルになると思います。発達障がいをお持ちのお子さんに、「何か特技を身につけてほしい」と考えている保護者の方もご相談ください。

まずは、「ステムアカデミーキッズ」がどのような教室なのかを教えてください。